許多台灣人視醫師為社會地位崇高且穩定的職業,家長也常鼓勵成績優異的孩子攻讀醫學系。然而,知名作家侯文詠卻選擇了一條截然不同的道路。他不僅是台灣大學醫學博士,曾任台大醫院和萬芳醫院麻醉科主治醫師,以及台北醫學大學醫學人文研究所副教授,更是一位家喻戶曉的暢銷作家。

在36歲生日前夕,侯文詠做出了震驚各界的決定:棄醫從文,毅然放下人人稱羨的醫師鐵飯碗,轉為全職作家。這並非一時衝動,而是他人生中「不聽話」哲學的縮影——不盲從社會既定的成功框架,勇敢走出自己的獨特道路。他的選擇不僅打破了社會對「人生勝利組」的單一定義,更展現了自我成長與探索的無限可能,這也是他備受推崇的原因。

對我而言,侯文詠老師也是我非常欣賞的作家。我最初認識他,是透過他與蔡康永合作的有聲書《侯文詠與蔡康永的歡樂三國志》。雖然我也閱讀過他的其他書籍,但這套有聲書讓我印象最為深刻。他以幽默詼諧的方式介紹了東漢末年到晉朝的這段歷史,讓我對這段歷史留下了深刻的記憶。

從醫學菁英到全職作家的轉捩點:一場「奢華」的人生抉擇

侯文詠老師的學經歷背景可謂熠熠生輝,他不僅是台灣大學醫學博士,更曾擔任台大醫院與萬芳醫院的麻醉科組織醫師,以及台北醫學大學醫學人文研究所副教授。然而,在這樣豐富且看似穩固的菁英道路上,他卻選擇了一條截然不同的創作之路。

侯文詠老師透露,他在大學四年級、五年級時,其實就已萌生了對電影的熱愛,甚至曾考慮轉念電影系。然而,他的母親對此抱持堅決的反對態度。母親以「拍電影越認真越可能害人(引發跳樓),當醫生隨便做也能救人」的論點,成功說服了他從醫。儘管如此,這並未熄滅他對創作的火苗。在擔任住院醫師期間,他利用值班後強制休息的空檔,即使疲累也堅持寫作,創作了《親愛的老婆》、《淘氣故事》以及《大醫院小醫師》等作品。當時的他,即便再累,也覺得自己賺到了,因為多了一個選擇。

隨著時間推移,侯文詠老師在醫學與寫作兩方面都取得了顯著的成就。在晉升為組織醫師的關鍵時刻,他的書也意外地進入暢銷排行榜。當時,甚至有雜誌將他評為「十大成功人物」。然而,在他內心深處,卻感到一種「失敗」。他認為自己的書還可以寫得更好,而病患也需要他更多的照顧,但時間與資源的限制導致他無法兩邊兼顧到最好,這讓他陷入了內在的平靜與矛盾。他發現,如果僅靠一點運氣或小聰明,是無法寫出更好的作品的。

在這樣的內在掙扎下,侯文詠老師越來越意識到必須做出選擇。他的太太與母親對此抱持著截然不同的想法。母親始終認為醫生是最好的職業,畢竟在她的年代,醫生是一個非常了不起的工作。然而,他的太太卻是一直在確認他的心意,甚至鼓勵他去念博士,看看是否會對醫生的生涯有新的看法。直到他博士班快念完,確認自己可以畢業時,侯文詠老師在36歲生日前一天,做出了對自己而言「奢華」的決定——辭去醫院的工作。

面對這個重大的決定,他曾試圖「威脅」太太,說自己不一定會紅,可能沒有收入。但太太的回應卻是驚人的霸氣與支持:「擔心什麼?我是開業醫師啊!最老娘我養你啦!」。儘管太太給予了如此強大的後盾,侯文詠老師坦承當時仍感到非常害怕,甚至在辭職後,他保留了專科醫師執照長達十年,因為他心裡想著「絕絕對對不要被那個老娘養到」,為自己留下了「如果沒有人買我的書,我還可以回去乖乖做麻醉」的退路。

家庭的支持在這次轉捩點中扮演了關鍵角色。侯文詠老師的母親起初對於他的決定感到不解與失望,只是淡淡地說「你都已經30幾歲了,你要做這樣決定我也沒有辦法」,隨即掛了電話。這讓侯文詠老師感到「完蛋了」,認為自己不敢去辭職。然而,半小時後,他的父親打來電話,給予了侯文詠老師巨大的力量:「你做了這個決定,我和你媽媽商量過了。我們覺得你一定有你的道理,雖然我們現在還不一定能完全理解,但我們決定支持你,你就勇敢地往前吧!」。這份理解與支持讓他感動到眼淚直流。

最終,在36歲生日當天,侯文詠老師正式辭去了醫師工作,轉為全職作家。他坦言,當時的轉變在收入上並未遇到太大困難,因為他的書已非常暢銷,提供的收入已相當可觀,而他在台大醫院的薪水當時反而較低。對他而言,這更多是往後擔憂的心情,而實際情況比想像中順遂,他對此也充滿了對讀者的感謝。這也標誌著他人生創作旅程的一個全新階段。

從寫作孤獨中淬鍊,洞見幸福的真諦:超越世俗的「不聽話」人生

「放牛吃草」的教養哲學

在侯文詠老師的訪談中,當被問及他對孩子們的教養方式時,他給出了一個既酷又出乎意料的答案:「有點放牛啦」。他不同於傳統父母對學業的嚴格要求,甚至連孩子的功課都不檢查。他分享了一個令人印象深刻的例子:當孩子不想寫功課,卻又擔心老師責備時,侯文詠竟會建議他直接拿印章去蓋,並表明如果老師問起,他會如實告知是孩子自己蓋的章。他告訴孩子要自己去想辦法解決,因為「你總要給我一個 solution(解決方案) 嘛,你要作人,我也要作人」。這種看似「放任」的態度,實則是他對孩子責任感的深刻培養。侯文詠還說要不然我跟老師說「你是侯文詠的兒子,這樣可以不寫功課嗎」這種理由。由此看出,侯文詠也巧妙地將問題拋回給孩子,甚至開玩笑說要打電話給同學的父母,請他們別嘲笑自己的孩子。他要孩子們明白,事情就是如此複雜,最終做決定的人一定是你,因為你才是那個需要對自己負責的人。

侯文詠老師深信:「那個小孩子沒有人要當最後一名,他今天只要找到他一條路,他一定都可以很好」。在他眼中,孩子的「好」並非世俗的學歷或成就,而是能夠讓父母放心,擁有和善的品格,並能樂觀地活下去。他也從自身成長經驗出發,反思了台灣教育的轉變。他認為,過去台灣的教育體制主要目標是培養「聽話的員工 (employee)」。然而,面對全球化競爭,我們已無法在「便宜、又乖、又勤奮」這些方面與中國大陸、印尼、越南、印度等國競爭。因此,台灣未來所需的人才,必須是「他能夠動腦、能創新的人,他能夠在某些東西看到機會,然後把這些東西跟那個東西連接起來,他創造出一些不同的」,也就是他所謂的「領導者 (leadership)」。

為了培養這樣的未來人才,他鼓勵父母應放下過度指導,讓孩子勇敢嘗試,即使跌倒也沒關係,因為「失敗是必然的代價」。他以AI機器人學習走路為例:如果AI因為跌倒而被懲罰,它會學到不要跌倒而不敢嘗試,進步受阻;但如果跌倒被視為學習的一部分,甚至被「加分」,AI反而會更自由地探索,最終學會跑甚至跳躍。這種「不知死活」的傻氣和敢於嘗試的勇氣,正是他從家庭中獲得的強大力量。的確,在經歷多次的嘗試與「失敗」中,孩子們反而能更深刻地認識自己,找到獨特的解決問題方式,並最終摸索出那條專屬於自己的道路。侯文詠強調,「喜歡本身可能也是一種天賦」,因為喜歡會帶來足夠的耐力與時間去投入。當你選擇了一條自己喜歡、甚至不被看好的道路,若遇到失敗,你只能「自己認」,並因此被迫去學習那些「雜的本事」,將失敗轉化為成長的養分。每學會一個新技能,就像踩上一個新的「踏腳石」,將會看到完全不同的機會與視野。侯文詠的人生,正是一步一步「走下去的時候根本不曉今天會走到這裡」的最佳寫照,這也是他想傳達給年輕世代最重要的責任——「找到自己的天賦,然後投資那個天賦」。

創作旅程的演進與人生體悟:一次「奢華」的自我探索

當志祺向侯文詠老師提問,為何近年作品產量似乎不如以往多產時,侯文詠老師坦然回應,這背後其實是一場長達數年的「奢華」打磨過程。他透露,投入大量時間將小說《人浮於愛》改編成影集,甚至親自擔任製作人與編劇。他曾為此劇本改寫十幾次,這過程中甚至因為疫情而停拍。儘管遭遇阻礙,他卻「不甘心」地尋找資金,堅持重新啟動製作,耗費一年拍攝、一年剪輯,至今仍在持續中。侯文詠老師自嘲,若以公司的角度來看,自己這位CEO可能早就該被換掉了,因為他一直「掉在坑裡面」。然而,對他而言,這卻是一次難得的「luxury」(奢華),讓他能投入時間,將一件他自認一直未能臻至完美的作品,至少做到對自己有交待。

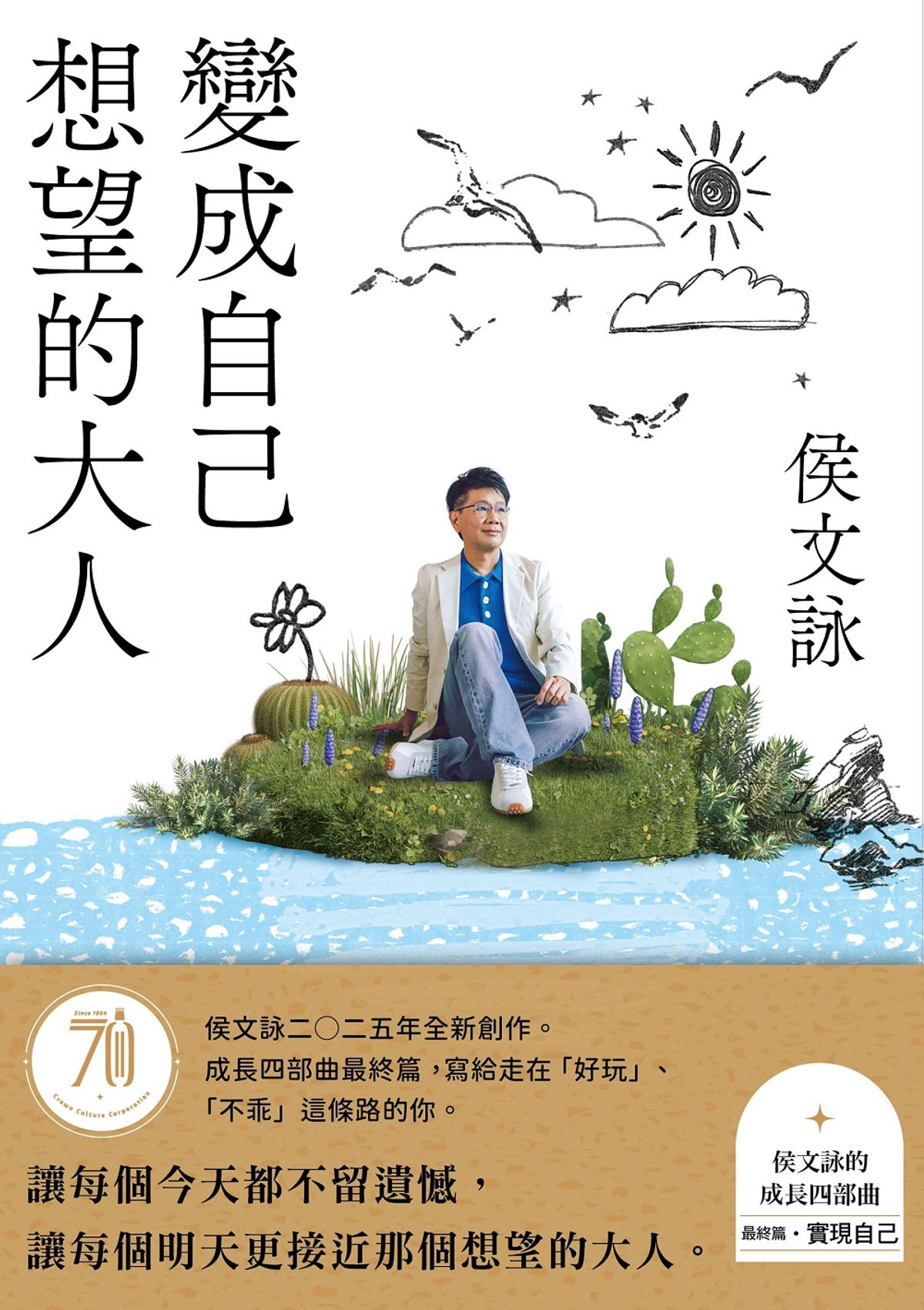

這段漫長的創作歷程,也與他近期的新書《變成自己想望的大人》相互輝映。這本書正是他回顧自身從醫轉寫、人生成長決策的歷程。他坦言,年輕時選擇這條「不聽話」的路,心裡是充滿「惶恐不安」的。他不斷自問:「這樣可以嗎?這樣好嗎?如果有人讀了你的書也真的這樣做了,你會不會害死人家?」。隨著歲月流轉,從《我的天才夢》到《不乖》,再到《請問侯文詠》,他逐步在書寫中釐清思緒,體悟到真正的困難往往不在外在,而是「你內心怎麼去看他那個困難,你怎麼去面對他」。

經過二十多年的寫作與人生歷練,侯文詠老師在《變成自己想望的大人》中漸趨從容地發現,這條自己選擇的道路「其實沒那麼難,它只是長得不一樣而已」。不同於預設好路徑的傳統道路,這條少有人知的路,走著走著便會發現新的可能性。他以賈伯斯(Steve Jobs)從廚具店的盤子中找到設計靈感為例,強調創新並非想像中那麼難。更深刻的是,他透過AI機器人學習走路的例子指出,如果學習過程中的「跌倒」被視為失敗並受阻,則發展將受限;但若將跌倒視為嘗試新方法的必經過程並給予鼓勵,機器人反而能學會奔跑甚至跳躍。這與他「放牛吃草」的教養觀不謀而合:失敗是必然的代價,唯有允許嘗試與跌倒,才能在反思中學習到更多「雜的本事」,從一個「踏腳石」邁向另一個新的視野。侯文詠老師認為,人生不是從A點直接跳到C點,而是從A走到B,才能看見C的機會。他希望透過這本書告訴那些曾經像他一樣擔憂害怕的人:「你不用擔心,你要走上這條路,你就要知道這條路就是長這個樣子,我走過來他很好,而且這條路他就是不知道會發生什麼,他最有趣也在於他不知道會發生什麼」。這份對未知的擁抱與對自我天賦的投資,正是他對「變成自己想望的大人」最深刻的註解。

給年輕世代的獨特建議:找到並投資你的天賦

對於那些剛踏入社會、對未來感到迷惘的年輕世代,侯文詠老師提供了一句醍醐灌頂的「懶人包」式建議:「對自己最重要的責任就是要找到自己的天賦,然後投資那個天賦。」 這句話看似簡單,卻蘊含了深刻的人生智慧。

他特別提醒年輕人,不要盲目追逐那些看似「最夯、錢多事少離家近」的道路。因為這樣的路徑往往意味著競爭最激烈,如果沒有相應的天賦,你將會活得非常痛苦,正如他所見證的,當年最熱門的生物科學科系,如今許多畢業生反而過得不盡理想。

侯文詠老師強調,「喜歡本身可能也是一種天賦」。這是因為當你真心喜歡一件事,你便能擁有足夠的耐力與時間去投入。即使這條路不被看好,或是過程中遇到挫折與失敗,你也能「自己認」——因為這是你自己選擇的,你會想盡辦法克服它,並將失敗轉化為成長的養分。他以攀岩為例,每一次的跌倒或挫折,都是迫使你去學習那些「雜的本事」,讓你踩上新的「踏腳石」,進而看到完全不同的機會與視野。

他進一步闡述,人生並非像教科書上從A點直接看到C點的線性發展。「走下去的時候根本不曉今天會走到這裡」,真正的機會往往是在你從A走到B之後,才會有機會看見C。這呼應了他自身從醫生轉為作家的歷程,這條路並非沒有困難,而是「只是長得不一樣而已」。他的家庭也給予他「不知死活」的勇氣,讓他敢於嘗試與跌倒,並從中感受到「好玩」與成長。

因此,侯文詠鼓勵年輕人,勇於探索自己的興趣與天賦,即使失敗也無妨,因為「失敗是必然的代價」。這種敢於嘗試、不畏跌倒的精神,才能讓你在不斷的學習與累積中,找到那條專屬於你的道路,並最終成為自己想望的大人。

總結

侯文詠的故事,不僅僅是一個醫生轉行作家的傳奇,更是一部關於「不聽話」的人生哲學實踐。他勇敢地放棄了台灣社會普遍認可的醫師「鐵飯碗」,選擇了一條充滿未知卻更貼近內心呼喚的創作之路。這份「奢華」的抉擇,背後是對自我天賦的深信,以及對傳統「人生勝利組」定義的深刻反思。

從醫學殿堂的菁英,到全職寫作的孤獨淬鍊,侯文詠以其獨特的幽默與智慧,不僅創造了多部暢銷作品,更從中體悟了幸福的真諦——那是一種跳脫輸贏框架、懂得分享的「無限擴大的精神富足」。他的「放牛吃草」教養哲學,鼓勵孩子勇於嘗試與跌倒,視「失敗是必然的代價」,旨在培養能動腦、創新的未來「領導者」。

侯文詠以親身經歷告訴我們,人生道路並非線性,真正的機會往往在不斷探索與「雜的本事」累積中浮現。他給年輕世代最核心的建議是:「找到自己的天賦,然後投資那個天賦。」這不僅是成功的秘訣,更是活出真實自我、成為「自己想望的大人」的關鍵。侯文詠的人生,完美詮釋了如何跳脫社會期待,勇敢擁抱未知,最終走出專屬於自己的精彩篇章。

我認為並非所有愛讀書的人都想當醫生;家長其實可以給孩子更彈性的想法,讓他們學習對自己的人生負責。在教導方面,我主張讓孩子在成長中多方嘗試喜歡的領域,像國外一樣。我聽過一個例子:有個孩子很愛玩樂高積木和蜘蛛人,他分享作品到網路後,竟被蜘蛛人團隊發現並邀請參與電影製作,這正是我想說的——讓孩子多方嘗試喜歡的路,也能創造自己的一片天。