引言:民意洪流與無形的高牆

在民主國家,民意如同一股難以預料卻勢不可擋的洪流,在歷史的關鍵時刻形塑著社會的走向。這股力量既能推動變革,也可能在失控下成為集體瘋狂的工具。正如歷史上的柏林圍牆象徵著無形的意識形態高牆,而法國大革命的斷頭台,則是民意失控後集體瘋狂的血腥教訓。

本文將回顧從歷史到當代的民意演變軌跡,探討民意展現方式的巨大轉變,並反思在資訊爆炸的數位時代,我們應如何駕馭這股力量,肩負起公民的責任。

一、歷史的警鐘:當民意成為斷頭台

最具代表性的民意事件莫過於1789年的法國大革命。這場革命源於啟蒙思想家盧梭、伏爾泰等人對自由與平等的倡導,點燃了被壓迫者的怒火,象徵著群眾推翻舊秩序的巨大力量。

然而,當民意從理性的光輝轉化為激憤口號時,它便開始脫離控制。群眾的憤怒與恐懼被激進分子利用,斷頭台成了清除異己的工具。羅伯斯比之死,標誌著這場集體瘋狂的終結,也成了民意失控最血腥的教訓。這段歷史沉痛地提醒我們,當民意脫離理性,被情緒與陰謀論操弄時,其力量將會反噬自身,釀成巨大的悲劇。

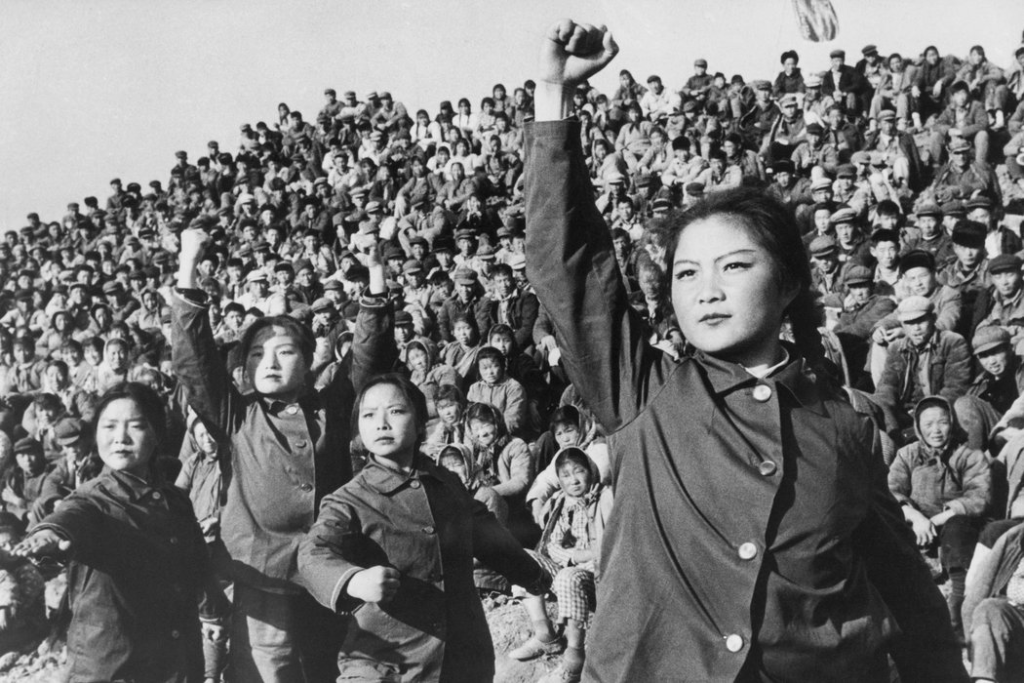

歷史上的民意浪潮也留下許多警示:1917年俄國革命展現了民意覺醒的巨大潛力;1976年中國文化大革命 則是民意被特定權力操弄的極端案例;在台灣,日治時期的1930年霧社事件與戰後的1947年二二八事件,也都是民意在壓迫下爆發的悲壯證明。這些歷史共同提醒我們,民意是變革的起點,但其走向取決於社會環境與資訊的透明度。

二、數位時代的挑戰:民意從街頭轉向社群

民意的展現方式隨著時代不斷演變。在台灣,2016年《選罷法》的修法降低了門檻,讓罷免權成為公民制衡政治人物的有力武器。然而,如果說選票箱是民主的最終歸宿,那麼網路社群就是當代民意的集散地。

正如柏林圍牆所象徵的政治對立對人民造成巨大創傷,民意的失控也可能加劇這種分裂。在數位時代,社群媒體雖然具有強大的動員與傳播優勢,卻也帶來了巨大的挑戰。心理學的「睡眠者效應」和演算法造成的「同溫層」,讓民意討論缺乏理性,情緒化與假訊息充斥。這與法國大革命中民意被陰謀論和激憤口號所操弄有異曲同工之處。

這讓我們反思,當前的台灣罷免浪潮,是否正重演著民意被煽動的歷史?我們是否在不知不覺中,讓社群媒體成為了新的「斷頭台」,將不同立場的人貼上標籤、進行網路審判?這場罷免浪潮,就像是柏林圍牆倒塌後,在數位世界重新築起的無形高牆,加劇了社會的對立與撕裂。

三、公民的羅盤:從歷史汲取教訓,捍衛民主未來

從法國大革命的斷頭台,到台灣數位時代的大罷免潮,民意的力量始終貫穿歷史。這段歷史不僅是德國的教訓,更是全人類的警示。在政治、社會與經濟層面,團結、理解與合作,始終比分裂與對立更具建設性。

要做到這一點,我們需要從多方面著手,建立起強大的公民防線:

- 加強事實查核與媒體素養教育:支持超黨派獨立的第三方事實查核組織,並將媒體素養納入教育課程,培養全民辨識假訊息的能力。媒體素養的核心能力包括批判性思考、近用、分析、創造、反思和行動。

- 培養「知情、負責、利他」的數位公民:

- 每個人都應成為「知情」的公民,善用媒體獲取資訊並進行有品質溝通;

- 成為「負責」的公民,以負責任且符合倫理的方式傳播資訊;

- 並成為「利他」的公民,透過傳播行動協助解決社會問題。

民意演變的旅程,從斷頭台走向了選票箱。這段歷史的進步,是無數人努力的成果。守護這份成果,讓民意真正成為社會進步的穩固基石,而非集體瘋狂的工具,是我們每個公民無可推卸的責任。